「赤城山はかつて富士山より高かった」という話、あなたも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。群馬県を代表する名峰・赤城山には、地元の伝説や歴史、そして科学的な調査が交錯するロマンあふれる物語が息づいています。

本当に赤城山は富士山より高かったのか?その根拠や真偽、そしてもし今も日本一高かったら…という“もしも”の世界まで、ワクワクする謎解きの旅へご案内します。あなたも赤城山の魅力とロマンを一緒に探ってみませんか?

赤城山はかつて富士山より高かった?

「赤城山は昔、富士山よりも高かったらしい」――そんな話を耳にしたことはありませんか?地元の伝説や歴史好きの間で語り継がれるこの噂は、どこまで本当なのでしょうか。この記事では、赤城山と富士山の“高さ”をめぐるロマンあふれるエピソードの真相に、科学の視点も交えて迫っていきます。まずは、なぜこのような噂が生まれたのか、その背景からひも解いていきましょう。

今も語り継がれる「赤城山は富士山より高かった」説

この噂は、赤城山の地元群馬県を中心に、今も多くの人々の間で語り継がれています。それは、赤城山が持つ独特の存在感と、かつての雄大な姿への憧れが背景にあるからです。実際、地元の小学校や観光案内でも「昔は富士山より高かった」と紹介されることがあり、地域の誇りやロマンがこの説を後押ししています。

こうした話が長く残っているのは、赤城山が関東平野にそびえるシンボルであり、裾野の広さや山体の大きさが人々の想像力をかき立ててきたからでしょう。

なぜ「赤城山は富士山より高かった」と言われるのか

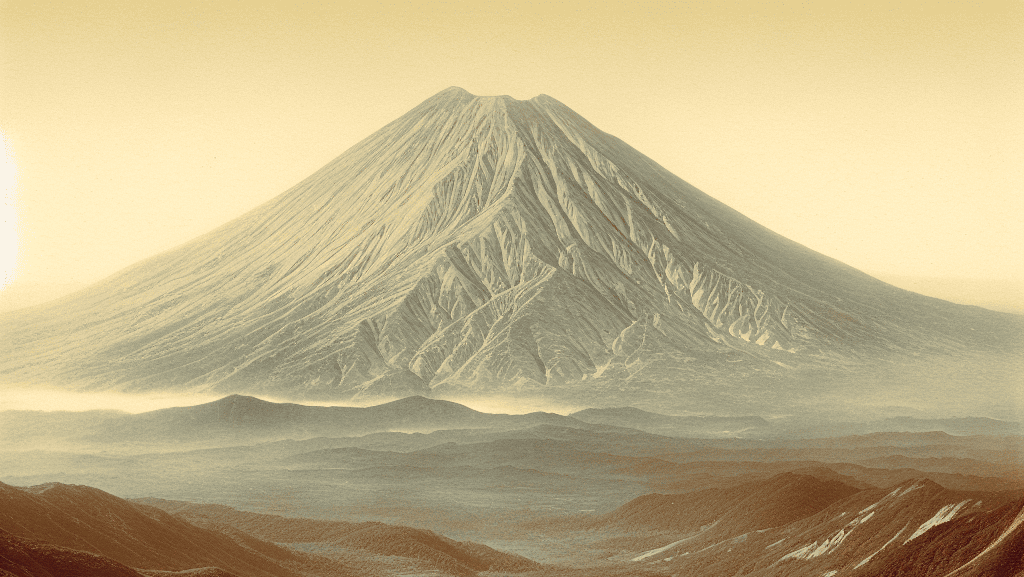

この説が生まれた背景には、赤城山の成り立ちと地形の特徴が関係しています。赤城山は今でこそ標高1,828mですが、火山活動が活発だった数十万年前には、山体が現在よりもはるかに高かったと推定されています。

地質学の調査によると、かつて赤城山は円錐状の成層火山で、最大で2,500m近くあった可能性があるとされています。この数字が、富士山の標高3,776mに迫る、あるいは一時的に上回っていたのではないかという想像を呼び起こし、「富士山より高かった」という説につながったのです。

科学的な根拠と伝説のはざまで

科学的な調査では、赤城山の山体崩壊やカルデラ形成、大規模な噴火によって、現在の標高まで低くなったことが明らかになっています。特に、約5万年前の大噴火で山頂部が崩れ、現在のカルデラ地形ができたと考えられています。

これにより、赤城山はかつての高さを失い、今の姿になりました。こうした地質学的事実と、地域に伝わる伝説や噂が交差することで、「赤城山は富士山より高かった」というロマンが生まれ、今も多くの人の心を惹きつけているのです。

赤城山と富士山の現在の標高を比較してみよう

赤城山と富士山――どちらも日本を代表する美しい山ですが、実際の高さにはどれほどの違いがあるのでしょうか?「昔は赤城山が富士山より高かった」という説を検証するためにも、まずは両者の現在の標高をしっかりと把握しておくことが大切です。ここでは、数字の上から両山の標高を比較し、その違いがどのように私たちの印象や山の魅力に影響しているのかを見ていきましょう。

現在の赤城山の標高とは

赤城山の最高峰は「黒檜山(くろびさん)」で、標高は1,828メートルです。関東地方の山々の中ではかなり高い部類に入り、群馬県のシンボルとして親しまれています。赤城山は単独峰ではなく、複数の峰やカルデラ湖を持つ複雑な火山地形をしています。

そのため、山全体のスケール感や裾野の広がりが印象的で、実際の標高以上の大きさを感じさせるのが特徴です。地元の人々や登山者にとっては、標高だけでなくその雄大さが大きな魅力となっています。

富士山の標高と日本一の理由

一方、富士山の標高は3,776メートル。日本国内で最も高い山として、誰もが知る存在です。富士山はその美しい円錐形とともに、標高の高さが圧倒的な存在感を放っています。標高が高いだけでなく、山頂からの眺望や登山の達成感も格別で、世界遺産にも登録されています。このように、富士山は数字の上でも、そして人々の心の中でも「日本一の山」として揺るぎない地位を築いているのです。

数字で見る赤城山と富士山の違い

赤城山と富士山の標高差は、実に1,948メートルにもなります。これは、赤城山が富士山の半分にも満たない高さであることを意味します。しかし、赤城山はその裾野の広がりや山体の大きさ、そしてカルデラ湖などの多様な自然景観によって、単なる標高だけでは測れない魅力を持っています。

富士山が「高さ」で圧倒するのに対し、赤城山は「広がり」や「多様性」で訪れる人を魅了しているのです。この違いが、両山それぞれの個性を際立たせています。

なぜ「赤城山は富士山より高かった」と言われるのか

「赤城山はかつて富士山より高かった」という説は、なぜこれほどまでに多くの人々の心を惹きつけてきたのでしょうか。その理由は単なる伝説や噂話にとどまらず、地質学や歴史、そして人々の想像力や地域の誇りにまで深く関係しています。この章では、赤城山が“日本一の山”だったという説が生まれた背景や、その根拠となった事実や物語に迫ります。

地形と山体のスケールが生む“日本一”のイメージ

赤城山が「富士山より高かった」と語られる背景には、山の地形やスケール感が大きく影響しています。赤城山は裾野が広く、関東平野から見上げると非常に大きく感じられます。そのため、実際の標高以上に“高くそびえている”という印象を人々に与えてきました。

特に古代や中世の人々にとって、遠くから見える山の大きさや形は、標高そのものよりも重要な意味を持っていたのです。こうした視覚的なインパクトが、「赤城山は日本一だった」というイメージを強く根付かせたと考えられます。

地質学が示す“かつての高さ”の可能性

「赤城山が富士山より高かった」という説には、地質学的な根拠も一部存在します。赤城山は約50万年前から火山活動を繰り返し、当時は現在よりもはるかに高い山体を持っていたとされています。火山学の研究によると、赤城山の山体は最大時で2,400〜2,500メートルに達していた可能性が指摘されています。

この数値は現在の富士山には及びませんが、当時の関東地方では圧倒的な存在感を放っていたことは間違いありません。こうした科学的な推測が、伝説や噂と結びつき、「富士山より高かった」という話を生み出したのです。

地域の誇りと伝説が説を後押し

赤城山の“日本一説”が語り継がれてきた背景には、地域の人々の誇りや、山にまつわる伝説の存在も大きく関わっています。赤城山は古くから信仰の対象であり、赤城神社をはじめとする数々の神話や伝説が残されています。こうした物語の中で、赤城山は「強大な力を持つ山」として描かれ、日本一の山だったというイメージが強調されてきました。

地元の子どもたちにとっても、「昔は富士山より高かったんだよ」と語られることは、地域への愛着や誇りを育むきっかけとなっています。科学的な事実と地域のロマンが交差することで、この説は今も多くの人々に親しまれているのです。

赤城山の標高変化の歴史

「赤城山はかつて富士山より高かった」という説の真偽を知るためには、赤城山がどのようにして今の姿になったのか、その地質学的な歴史を知ることが欠かせません。火山としての赤城山は、長い年月をかけて劇的な変化を遂げてきました。ここでは、最新の地質学の知見をもとに、赤城山の標高がどのように変化してきたのか、そのダイナミックな物語をひも解いていきます。

赤城山の誕生と成長

赤城山はおよそ50万年前、火山活動によって誕生しました。最初は小さな噴火口から溶岩や火山灰を噴き上げ、徐々に山体を成長させていきました。やがて何度も繰り返された噴火によって、赤城山は円錐形の成層火山として姿を現します。

この時期、赤城山の標高は最大で2,400~2,500メートルに達していたと推定されています。これは、現在の標高1,828メートルを大きく上回る高さです。火山活動のエネルギーが、赤城山を関東屈指の巨大な山へと押し上げたのです。

山体崩壊とカルデラ形成

赤城山が現在の標高まで低くなった最大の理由は、山体崩壊とカルデラの形成にあります。約5万年前、赤城山では大規模な噴火とともに山頂部が崩壊し、巨大なカルデラが生まれました。このカルデラは現在も山の中央に残り、湖や湿原を形成しています。

山体崩壊によって、かつての山頂は失われ、標高は一気に低下しました。こうした地質学的な出来事が、赤城山の“かつての高さ”を過去のものにしたのです。現在の赤城山のなだらかな山容や、複数の峰が連なる地形は、この劇的な変化の名残です。

科学が明かす「赤城山のロマン」

現代の地質学は、火山灰や溶岩の層、地形の分析などから、赤城山の標高変化を明らかにしています。調査によれば、赤城山の火山活動は断続的に続き、山体の成長と崩壊が繰り返されてきました。特にカルデラの形成は、山の歴史における大きな転換点です。科学的な分析によって、赤城山が一時は関東一の高さを誇っていた可能性が高いことが示されています。

こうした事実は、地元に伝わる「富士山より高かった」というロマンを、単なる伝説ではなく、科学的な裏付けのある物語として私たちに伝えてくれます。

本当に富士山より高かった?科学的根拠をドラマ仕立てで検証!

「赤城山は本当に富士山より高かったのか?」――このロマンあふれる疑問を、もしタイムマシンで過去に遡って確かめられたら、どんな光景が広がっていたのでしょう。ここでは、科学の視点をドラマ仕立てで追体験しながら、赤城山の“幻の頂”に迫ります。あなたも一緒に、時空を超えた検証の旅に出かけてみませんか?

50万年前の関東平野にタイムスリップ

もし50万年前の関東平野に立っていたら、目の前にはどんな景色が広がっていたのでしょうか。今よりもはるかに活発だった赤城山は、成層火山として天を突くような姿を見せていました。地質調査によると、この時期の赤城山は最大で2,500メートル近い高さを誇っていたと考えられています。

現在の富士山には及ばないものの、当時の関東一円では圧倒的な存在感を放っていたことは間違いありません。もしこの時代に生きていたら、「あの山こそ日本一だ」と誰もが思ったことでしょう。

山体崩壊という劇的な転機

時は流れ、約5万年前。赤城山の運命を大きく変える出来事が起こります。巨大な噴火とともに山頂部が崩壊し、カルデラが形成されました。この瞬間、赤城山は一気に標高を失い、現在のなだらかな山容へと姿を変えます。

地層や火山灰の分析から、当時の山体崩壊の規模がいかに大きかったかが分かっています。まるでドラマのクライマックスのように、赤城山は“幻の頂”を過去のものとし、関東平野の風景も一変しました。

科学とロマンが交差する「真実」

現代に戻り、私たちは地質学や火山学の進歩によって、赤城山の過去をかなり正確に再現できるようになりました。標高2,500メートル級だったという推定は、火山堆積物や地形の解析から導き出されたものです。

確かに、現在の富士山(3,776メートル)には届きませんが、赤城山が“日本一”と称されるほどの存在感を持っていた時代があったことは、科学的にも十分に裏付けられています。こうして、伝説と科学が交差することで、赤城山の物語は今も多くの人の心をときめかせているのです。

もし赤城山が今も日本一高かったら?

「もし赤城山が今も富士山より高かったら、日本の風景や文化はどんなふうに変わっていただろう?」――そんな“もしも”の世界を想像すると、自然とワクワクしてきませんか?科学的な事実を知った今だからこそ、空想の翼を広げて、赤城山が日本一の高さを誇る現代の姿を思い描いてみましょう。あなたの想像力を刺激する“もうひとつの日本”の物語が、ここから始まります。

関東のランドマークは赤城山に?

もし赤城山が今も3,800メートル級の高さを保っていたら、関東地方のランドマークは間違いなく赤城山になっていたでしょう。東京や埼玉、栃木など広い範囲から、その雄大な姿がくっきりと見えたはずです。

首都圏の高層ビル群の向こうにそびえる巨大な赤城山――その光景は、現在の富士山以上に多くの人々を魅了していたことでしょう。観光や登山の人気も全国区となり、「日本一の山」として国内外から多くの登山者や観光客が集まっていたに違いありません。

文化や信仰も大きく変わっていた?

赤城山が日本一の高さを誇っていたら、山岳信仰や文学、芸術の世界でもその存在感は圧倒的なものになっていたでしょう。富士山にまつわる数々の伝説や和歌、浮世絵に描かれた美しい姿――それらの主役が赤城山だったかもしれません。

赤城神社や山岳信仰の祭りも、今以上に全国的な知名度を持っていたはずです。日本人の心の中で「日本一の山」として語り継がれるのは、富士山ではなく赤城山だった可能性も十分に考えられます。

自然環境や観光地の姿も一変

標高が高ければ高いほど、山頂付近の気候や植生は大きく変化します。もし赤城山が今も3,800メートル級なら、山頂には高山植物が咲き誇り、夏でも雪が残るような厳しい自然環境が広がっていたでしょう。

登山ルートや山小屋、観光インフラも大規模に整備され、四季折々の絶景や高山体験を求めて多くの人が訪れる“日本一の観光地”になっていたはずです。想像するだけで、今とはまったく違う赤城山の姿が目に浮かびます。

赤城山のロマンと科学が教えてくれること

ここまで、赤城山が「かつて富士山より高かった」という説の真相や、科学的な根拠、そして“もしも”の世界まで、さまざまな角度から物語を追いかけてきました。最後に、赤城山の魅力やこの説が私たちに与えてくれるロマン、そして科学の面白さについて、改めて振り返ってみましょう。

伝説と科学が交わる赤城山の魅力

赤城山が「富士山より高かった」という伝説は、地元の誇りや歴史、そして人々の想像力によって今も語り継がれています。科学的な調査を通じて、かつて2,500メートル級の高さを持っていた可能性が明らかになり、伝説が単なる空想ではないことも分かってきました。

こうして、伝説と科学が交わることで、赤城山は単なる山以上の存在となり、多くの人の心をときめかせているのです。

事実を知ることで深まるロマン

科学の視点で赤城山の歴史や標高変化を知ると、伝説の背景にあるダイナミックな自然の営みや、山の成り立ちに対する敬意が生まれます。事実を知ることで、むしろ赤城山のロマンはより深まります。

「もし今も日本一高かったら…」と想像する楽しみも、科学的な根拠があるからこそ現実味を持って広がるのです。知識と想像力が融合することで、山の魅力は何倍にも膨らみます。

赤城山の物語をこれからも楽しもう

赤城山の“幻の頂”をめぐる物語は、これからも多くの人に語り継がれていくでしょう。登山や観光で訪れる人も、地元に暮らす人も、そしてこの記事を読んだあなたも、赤城山の歴史やロマンを胸に刻んでほしいと思います。

科学が明かす事実と、伝説が紡ぐ夢――その両方を楽しむことで、赤城山の魅力をより深く味わうことができるはずです。

FAQ よくある質問とその回答

- 赤城山の名前の由来は何ですか?

赤城山の名前は、古代から赤城大明神として信仰されてきたことに由来すると言われています。 「赤城」の名前には、男体山の神と赤城山の神が戦った際に赤く染まったことに由来する「赤き」が転じたという説があります。

- 赤城山は初心者でも登れる山ですか?

赤城山には初心者でも安心して登れるコースがされています。 特に長七郎山コースは登りが緩やかで、家族連れや登山初心者に人気です。 また、ハイキング感覚で楽しめる覚満淵周辺の遊歩道もおすすめです。

- 赤城山でキャンプはできますか?

赤城山周辺にはキャンプ場が複数あり、自然を満喫しながらアウトドアを楽しむことができます。 特に大沼湖畔のキャンプ場は人気で、湖の景色を眺めながら過ごすことができます。

- 赤城山から富士山は見えますか?

空気の澄んでいる冬の快晴な日であれば赤城山から富士山を見ることができる日もあります。 特に黒檜山頂上は関東平野を一望できる絶景スポットとして知られています。

まとめ

- 赤城山はかつて2,400~2,500メートル級の成層火山だったとされ、現在よりもはるかに高かった可能性が地質学的に示唆されていますが、富士山の現在の標高3,776メートルには及んでいなかった可能性が高いようです。

- 「赤城山は富士山より高かった」という説は、山の雄大な裾野や地元の誇り、伝説などが結びつき、今も多くの人々の心をときめかせています。

- 約5万年前の大規模な噴火と山体崩壊によって赤城山はカルデラを形成し、標高が大きく低下し現在の姿となりました。

- もし赤城山が今も日本一高い山だったなら、関東地方の景観や日本の文化、信仰、観光のあり方は大きく変わっていたかもしれません。

- 科学的な事実と伝説が交差することで、赤城山の物語は単なるロマンにとどまらず、知識と想像力を刺激し続ける魅力的な存在となっています。